全国画家为何偏爱新疆

字体:

A+ A. A-

石榴云/新疆日报记者 宋海波

初秋的天山南北正值最美季节,来自疆内外的艺术家们深入这片广袤而丰沃的土地,寻找触动心灵的自然与人文画卷。

曾经,叶浅予走遍天山南北,历时数月,完成速写数百张,记录下各族人民的劳动、娱乐、风俗与形象;靳尚谊在塔什库尔干的雪山下驻足,以写实笔触勾勒塔吉克族新娘的端庄与灵动;黄胄在喀什的巴扎中捕捉维吾尔族老汉的诙谐神态,创作出传世名作《庆丰收》……新中国成立以来,一批批画家怀揣热忱来到新疆,以画笔为媒,将这里的自然风光与民俗风情绘成一幅幅经典作品,成为一代人记忆中新疆的“艺术注脚”。

进入新时代,新疆发展脉搏日益强劲,城乡面貌焕然一新,各族人民幸福生活与文化交融的生动场景,为美术创作注入了全新的时代内涵。美术作品成为记录时代精神、诠释共同体意识的鲜活载体,在传统与现代的对话中,绘就出一幅幅属于新时代新疆的“艺术长卷”。

观众在中国美术馆拍摄“和美边疆 民族同歌——新疆西藏美术作品展”作品。石榴云/新疆日报记者 宋海波摄

以画笔描绘时代 深入新疆书写鲜活叙事

8月29日,“丹青墨彩助力乡村振兴”全国美术名家赴阿勒泰地区采风写生创作活动在哈巴河县启动。来自全国的20余位知名画家齐聚于此,展开为期10天的深入采风。他们将目光聚焦乡村,用画笔记录新疆农牧区在新时代的新貌。

“蜜腺在裂缝中酝酿,向日葵的黄金耳朵,始终倾斜在四十五度。”刚踏入哈巴河县铁热克提乡齐巴尔希力克村,重庆美术馆馆长、重庆画院院长王发荣便被眼前的景象打动。这是他首次来到阿勒泰,沿途的青山与金黄田野让他未握画笔先赋诗句,字里行间充满对这片土地的喜爱。“村子的美极具感染力。”王发荣指着远处的田野说,“我打算用泼墨泼彩的技法来表现,让山间的绿更灵动,把乡村的生机完整呈现于纸上。”话音未落,他已拿起画笔,将这份初见的惊喜绘入画卷。

此前,“大道之行·华美新疆——2025中国当代油画艺术名家伊犁写生创作活动”一行走进库尔德宁景区、恰西国家森林公园等地,来自全国的70余位油画艺术家会聚于此。他们以画笔捕捉草原的辽阔、森林的深邃与河谷的灵动,最终创作出百余幅充满对新疆热爱的油画作品,这些作品也成为乌鲁木齐市美术馆新馆开馆首个展览的重要组成部分。

不少参与此次活动的画家已是新疆的“老朋友”,对这片土地怀有深厚情感。中国美术家协会会员、国家一级美术师李江峰就是其中之一。她曾在今年5月初赴库尔德宁景区写生,“5月的绿是轻盈的,8月的绿是厚重的,每次来都能发现伊犁不一样的美,这次我要把这份饱满的生机画进作品。”在她的笔下,库尔德宁的8月少了几分青涩,多了几分成熟,微风拂过草甸泛起的绿浪被细致定格,画面充满灵动与活力。

中国美术家协会副主席郐振明表示,写生是艺术与生活深度融合的体现,也是新疆这片土地所赋予的艺术优势。艺术家不仅需掌握精湛技艺,更要走进生活、贴近大地,在写生中捕捉真实、提炼感动,才能创作出有生命力和感染力的作品。

靳尚谊《塔吉克新娘》。石榴云/新疆日报记者 宋海波摄

以作品搭建桥梁 艺术交流打开新窗口

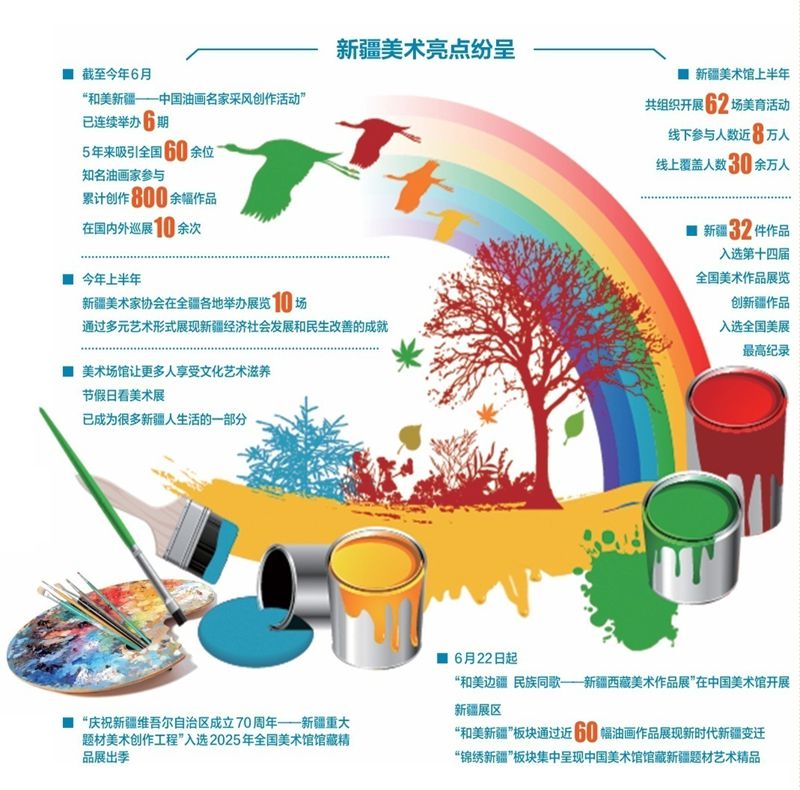

近年来,新疆持续加强对外文化交流,“和美新疆”系列展览在国内外多个城市成功举办。越来越多新疆主题美术作品走到疆外,展现丰富多彩的文化风貌,成为反映新疆现实与艺术成就的重要窗口。

中国美术家协会主席范迪安在北京出席“和美边疆 民族同歌——新疆西藏美术作品展”时表示:“‘和美新疆’系列活动已成为国内重要的艺术品牌之一,经过几年发展,已具有广泛影响力。”

7月初,首届中国乡土绘画(农民画)作品展在中华艺术宫(上海美术馆)开幕,共展出作品544件。来自新疆的两幅作品《婚庆麦西热甫》《春天的麦西热甫》,以大胆用色和生动构图,描绘出新疆各族人民欢歌乐舞的场景。

参展作者之一米那瓦尔·木台力甫表示:“用画笔讲述喀什故事,为乡土艺术贡献力量,是一件非常有意义的事,这不仅是一种艺术表达,也承载着深厚的文化价值。”作为指导教师的上海金山农民画院专职画师张斌深度参与创作过程。在他看来,新疆丰富的自然与人文景观为绘画创作提供独特优势,“两幅作品历时3个月完成,以上海援疆文化润疆项目为合作纽带,通过远程协作共同构思。画中融入杏花、葡萄、民族纹饰等元素,以温暖而真切的笔触,传递出新疆人民团结向上、热爱生活的情感内涵。”

新疆农民画成功入选国家级展览,是沪喀两地深化文化交往交流交融的重要成果,推动了喀什民间文艺的创新性发展,体现出疆内外合作在多领域、多层次持续拓展的良好态势。美术,正成为疆内外心灵相通、情感相连的生动缩影。

5月初的伊犁河谷如同一幅被春风浸染的巨幅油画。在巩留县库尔德宁镇,范迪安与15位全国油画名家齐聚画布前,以集体创作方式奏响一曲《新疆之春》。调色刀与画布摩擦声此起彼伏,钴蓝泼洒出雪山的凛冽,翠绿点染出草原的生机。不到3小时,天山脚下的牧歌图景跃然布上——雪山巍峨,松林苍翠,马群奔腾,村落静谧,仿佛能听见春风拂过牧场的呼吸。

“在新疆作画,最难的是驯服满眼的绿色。”西北师范大学美术学院教授陈卫国感慨道,当画笔捕捉到绿意中微妙的层次,画面便如歌唱般有了节奏,“这里的绿,带着天山的豪迈与生命力。”作品《新疆之春》不仅是对自然之美的礼赞,更是艺术家们对这片土地的深情告白——民族和睦、文化交融、生态壮丽与时代脉动,皆在笔墨间熠熠生辉。

如今,新疆正日益成为艺术创作的沃土。越来越多美术作品在这片辽阔土地上诞生,以更主动、更鲜活的方式融入日常。与此同时,国内许多重要美术展览也纷纷来到新疆,优秀作品的双向流动,不仅丰富了新疆大众的审美体验,更让新疆故事、新疆之美通过艺术的桥梁,走向更广阔的天地。

哈孜·艾买提《木卡姆》。石榴云/新疆日报记者 宋海波摄

用美术滋润生活 艺术实践润物无声

8月27日,新疆美术馆与新疆师范大学美术学院组织研究生志愿者走进阿瓦提县英艾日克乡阿热阿依玛克村,开展以“仁义礼智信”为主题的中华优秀传统文化墙绘创作活动。师生们以画笔和色彩为语言,在村委会外墙绘出向日葵、葡萄藤等象征生机与团结的图案,并将“仁义礼智信”等美德以生动画面呈现,使墙面成为传播文明、美化乡村的“无声课堂”。

参与创作的研究生李荣艳说:“我们在绘制‘信’字时,一位大叔主动走来,讲述本地关于诚信的故事。那一刻我真实感受到,中华民族传统美德是扎根于各族人民心中的共同价值。”

新疆美术馆公共教育部主任杨帆表示,墙绘不仅美化了村容,更用美术作品潜移默化地传递中华优秀传统文化核心价值,是增强群众文化认同和凝聚力的有效方式。

在全疆各地中小学校园里,美术以多元方式浸润学生成长:乌鲁木齐市第38小学的非遗课堂上,学生们手执毛笔在桑皮纸上勾勒山水,指尖感受千年非遗的温度;伽师县第二中学的木刻版画课上,刻刀起落间,家乡的葡萄田、麦西热甫场景跃然木板;在伊宁市第五中学的色彩疗愈课上,老师引导学生用蓝色调和暖黄颜料,画出心中“宁静的草原”与“热闹的集市”。

观众观看2025“群星耀天山”新疆少儿美术书法展。石榴云/新疆日报 记者宋海波摄

这些实践让美育落地生根。“美术教育是连接各民族学生心灵的桥梁。”乌鲁木齐市教研中心美术教研员薛俊红评价,“丰富多彩的美术活动,让各族学生在共同创作中感受中华文化的魅力,促进了交往交流交融,为铸牢中华民族共同体意识奠定了坚实基础。”

从乡村墙绘传递“仁义礼智信”美德,到校园课堂开展桑皮纸国画、木刻版画等教学,美术正以多元形态融入新疆各族人民的生活中,美化生活、滋养心灵,促进各族群众交往交流交融,为铸牢中华民族共同体意识注入鲜活的艺术力量。